L'histoire de Saint-Remy-la-Calonne

. . . . « H i s t o i r e d e m o n v i l l a g e » . . . .

[ Extrait d'un guide des Côtes de Meuse de 1980]

« En 946, cette commune s'appelait Saint-Remy tout court, jusqu'en 1425 où elle s'appelait Saint-Remy-les-Palmeix. Sans être officielle la dénomination de Saint-Remy-sous-les-Côtes aurait existé avant 1914.

Le 24 juin 1921, Saint Remy s'appellera Saint-Remy près les Eparges. Ensuite le 22 janvier 1922, sur proposition de Monsieur le Préfet de la Meuse, le conseil municipal adoptera la dénomination de Saint-Remy-la-Calonne. Saint-Remy faisait partie des vingt-quatre villages composant la Châtellerie d'Hattonchâtel (860 à 1546). Ensuite, elle fit partie de la prévoté de Lorraine (1546 à 1608) puis français (1608 à 1790).

La rivière "Le Longeau" prend sa source à quelques kilomètres et traverse la commune sur toute la longueur.

En 1585, Saint-Remy comptait 46 feux. Il y avait un meunier, trois pâtres, dix mendiants, quatre nobles et une veuve.

En 1632, la peste qui s'était manifestée en 1624 à Hattonchâtel et Vigneulles reprend sur un plus vaste périmètre, en trois mois, elle a fait à Saint-Remy soixante-douze victimes.

En 1860, il y avait 348 habitants, en 1914, il n'en restait que 156, la population était agricole et artisanale où l'on trouvait un maréchal ferrant, trois charrons, un menuisier, un cordonnier, un bourrelier, des tourneurs sur bois qui fabriquaient des quilles, des boucles, des battoirs de fléaux ainsi que des battoirs à linge. Un de ces tourneurs avait une spécialité : les rouets qu'il exécutait d'une façon impeccable. Les tisserands avaient disparu avec la fin de la culture du chanvre.

On fabriquait du fromage fondu ou cancoillotte, les fromages non consommés étaient séchés, la crème non consommée servait de beurre.

Pendant la belle saison chacun se livrait à l'exercice de sa profession. L'hiver beaucoup d'hommes allaient travailler "au bois" ; ils prenaient un "canton" dans la coupe affouage et travaillaient pour le compte de l'adjudicataire qui avait entrepris la coupe. Les femmes brodaient, souvent jusqu'à une heure très avancée dans la nuit. Souvent, rassemblées à trois ou quatre brodeuses sur le même métier, avec pour éclairage une lampe à pétrole suspendue ou posée sur une latte, au milieu du métier, elles accomplissaient un travail fatigant, artistique et peu payé qui contribuait tout de même à l'entretien du ménage.

Quatre calvaires étaient érigés sur le territoire de la commune, ils existent encore aujourd'hui, deux ont été restaurés après la guerre de 14. Un seul est resté intact. Le quatrième identique aux trois autres fut érigé au lieudit "la côte cola" à la mémoire d'un cultivateur victime d'un accident mortel à cet endroit.

Le 2 août 1914, la mobilisation générale précède la guerre de 24 heures. Le village sert de cantonnement à différentes unités. Le cantonnement de Saint-Remy est évacué début septembre, quelques jours après les allemands traversent le village et montent la route de Vaux. Une partie de la population décide de quitter le village, ces familles partent à l'aventure en direction de Bar-le-Duc. Il reste 25 personnes au village.

La première bataille de Saint-Remy commença le 22/9 jusqu'au 24/9 et avait compté 324 tués, 513 blessés et 51 disparus. Une deuxième bataille aura lieu, elle débutera le 5 novembre pour se terminer le 8. A la fin de la guerre, du village, il ne reste que des ruines.

En 1930 le jour de la fête patronale a eu lieu la bénédiction des vitraux de l'église, c'est l'oeuvre du peintre verrier M. Muller de Pont-à-Mousson. Le premier vitrail de droite représente Saint Georges, a été offert par des petits commerçants de l'Oise en souvenir de leur fils disparu dans les combats de septembre 1914. Le 19 novembre 1932, a lieu l'inauguration du Monument aux Morts, la population comprend 24 ménages pour 89 habitants.

En 1938, la situation à St Remy était redevenue normale, grâce à la tenacité et au travail de ses habitants qui n'avait pas voulu que leur commune disparaisse.

En août 1939, les bruits de guerre circulent. Les chevaux furent requis, les hommes mobilisés, la vie va tourner au ralenti. Les troupes allemandes gagnent rapidement notre région. c'est l'exode. La Kommandantur est installée au presbytère.

Le 2 septembre 44 en fin d'après-midi arrive un détachement américain et délivre le village. Pour la deuxième fois, I'après guerre recommence. Le premier tracteur est attribué fin 46 début 47, trois autres suivront. Malgré cet effort de motorisation Saint-Remy verra son déclin dans les années à venir (...) »

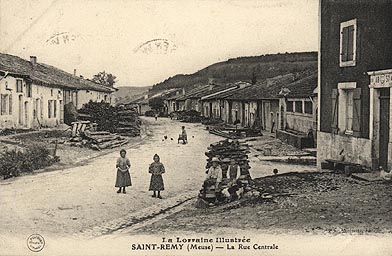

La Lorraine Illustrée

SAINT-REMY (Meuse) - Rue Centrale An 2000

Gabriel Verdun écrivait en 1971 : « Un petit village autrefois vivant, aujourd'hui presque mort, tel est Saint-Remy-la-Calonne ». Après des années d'hibernation, la vie commence à reprendre peu à peu avec des activités professionnelles diverses : maçonnerie gros-oeuvre, élevages, trufficulture, tourisme...

Faisons encore appel à la mémoire écrite du village : « Souhaitons un avenir prospère au parc régional de Lorraine ; peut-être que la réussite des projets envisagés fera que pendant des années encore l'air si sain de notre pays sera respiré par des humains, qui, certes ne prendront pas notre succession, mais auront peut-être une pensée pour nous.» Cher Gabriel Verdun, c'est fait... Il y a 30 ans, vous n'auriez sûrement pas imaginé que l'on parle de vous sur le net !

Note :

Merci à Alain Blind, ancien Maire de Saint-Remy-La-Calonne pour m'avoir numérisé d'anciennes cartes postales et prêté un exemplaire du livre ''Histoire de mon village : Saint-Remy-La-Calonne" (1971) de Gabriel Verdun.

Accueil

Accueil

Historique de la truffière

Historique de la truffière

Les truffes en Meuse

Les truffes en Meuse

Conseils de préparation

Conseils de préparation

Visiter la truffière

Visiter la truffière

Les livres

Les livres

Les liens

Les liens

A la mémoire du 288e RI

A la mémoire du 288e RI

Alain-Fournier par M. Cordier

Alain-Fournier par M. Cordier